世纪之交的2000年,是敦煌藏经洞发现100周年,敦煌学也将走过了**历程,全世界敦煌学学者和关心敦煌的人士都在关注着这一具有历史意义的时刻。

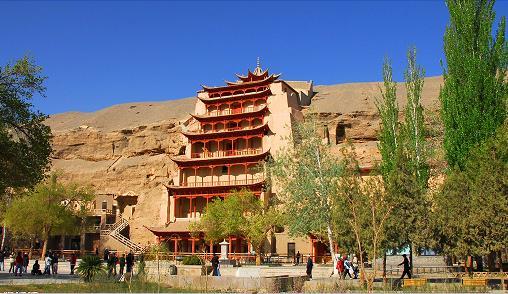

十六国时期,先后由前凉、前秦、后凉、西凉、北凉五个政权统治敦煌。此时中原大乱,战争频繁。唯敦煌相对平安,人口增加,中原与河西走廊的百姓避乱在此,中原汉晋文化在敦煌与河西走廊得以保存和延续。敦煌产生一批*儒家学者,他们设馆讲学,著书立说。中原传统文化在敦煌已十分成熟。与此同时,西行求法与东来传教的佛教僧人都经过敦煌,促进了敦煌佛教的发展。《魏书·释老志》说:"敦煌地接西域,道俗交得,其旧式村坞相属,多有塔寺"。敦煌莫高窟应运而生。据唐代圣历元年(698)李克让修《莫高窟佛龛碑》记:"莫高窟者,厥初,秦建元二年(366)有沙门乐僔,戒行清虚,执心恬静,尝仗锡林野,行至此山,忽见金光,状有千佛……造窟一龛。次有法良禅师,从东届此,又干僔师窟侧即营建,伽蓝之起,滥觞二僧。"此后,北魏宗室东阳王元太荣、北周贵族建平公于义先后出任瓜州(敦煌)刺史,信奉佛教,莫高窟的开窟造像活动逐渐发展兴盛起来。

元代以后敦煌停止开窟,逐渐冷落荒废。明嘉靖七年(1528)封闭嘉峪关,使敦煌成为边塞游牧之地。清康熙五十七年(1718)平定新疆,雍正元年(1723)在敦煌设沙州所,三年(1725)改沙州卫,并从甘肃各州**敦煌屯田,重修沙州城。乾隆二十五年(1760)改沙州卫为敦煌县,敦煌经济开始恢复。莫高窟开始被人们注意。清光绪二十六年(1900)发现了**世界的藏经洞。不幸的是,在晚清**腐败无能、西方列强侵略中国的特定历史背景下,藏经洞文物发现后不久,英人斯坦因、法人伯希和、日人橘瑞**和吉川小一郎、俄人鄂登堡等西方探险家接踵而至敦煌,以不公正的手段,从王道士手中骗取大量藏经洞文物,致使藏经洞文物惨遭劫掠,绝大部分不幸流散,分藏于英、法、俄、日等国的众多公私收藏机构,仅有少部分保存于国内,造成中国文化史上的**浩劫,给中国人民留下了难以弥合的心灵创伤。

1910年,敦煌藏经洞劫余文献运藏京师图书馆(今国家图书馆前身)。而今,藏经洞发现已经整整一**了,中国国家图书馆作为世界上收藏敦煌遗书多的单位,以其丰富的馆藏,为敦煌学的发展作出了重要贡献。

中国国家图书馆和中国敦煌吐鲁番学会举办的纪念敦煌藏经洞发现一百周年专题文献展览,旨在揭示敦煌遗书的流散历史,展示敦煌遗书的风采及内涵,介绍敦煌遗书的保护与研究现状。这对于弘扬*民族文化,推动世界文化的交流与融合,促进敦煌学的研究;对于有效保护和充分利用敦煌文化遗产,带动我国西部地区文化事业发展,以及激发社会公众的爱国热情和民族自豪感,有着重要的历史意义和现实意义。

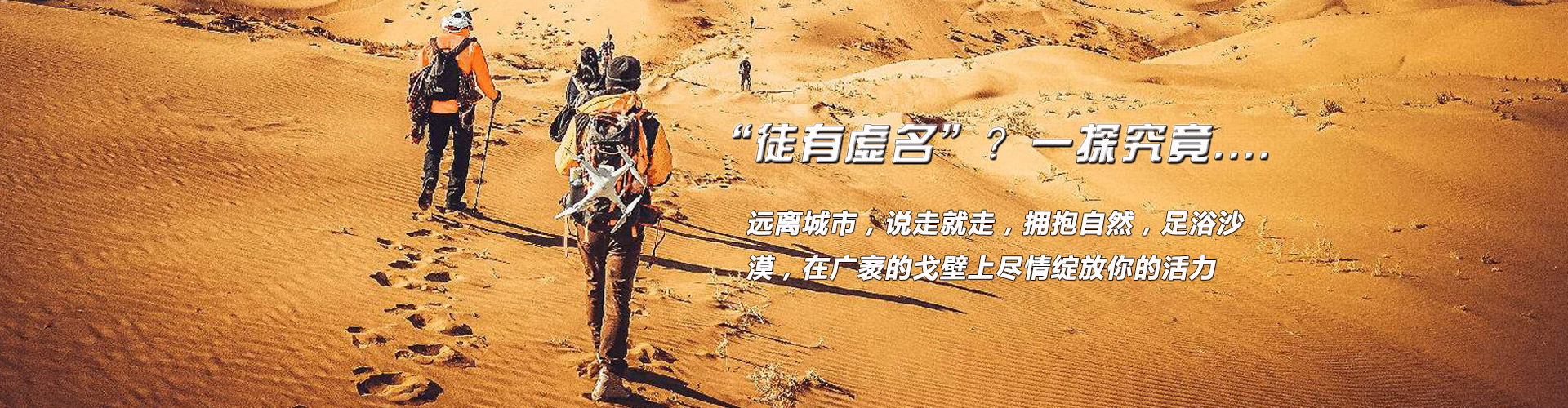

敦煌南枕气势雄伟的祁连山,西接浩瀚无垠的塔克拉玛干大沙漠,北靠嶙峋蛇曲的北塞山,东峙峰岩突兀的三危山。属暖温带气候。年降雨量只有39.9毫米,而蒸发量却高达2400毫米。日照充分,无霜期长。在这个群山拥抱的**小盆地中,党河雪水滋润着肥田沃土,绿树浓荫挡住了黑风黄沙;粮棉旱涝保收,瓜果四季飘香;沙漠奇观神秘莫测,戈壁幻海光怪陆离;文化遗存举世,人才辈出……美丽的敦煌,是块富饶、神奇、诱人的土地。

敦煌,一个神圣的名字。

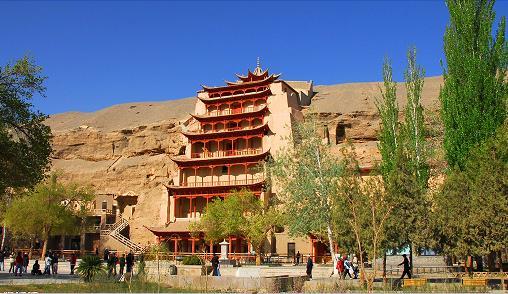

佛造像《阿弥陀佛》

佛造像《阿弥陀佛》

敦煌是多种文化融汇与撞击的交叉点,中国、印度、希腊、伊斯兰文化在这里相遇。 敦煌是艺术的**。

那些公元4至11世纪的壁画与雕塑,带给人们具震撼力的艺术感受。敦煌又是文献的宝库。在这数以万计的赤轴黄卷中,蕴藏着丰富的文献资源,汉文、古藏文、回鹘文、于阗文、龟兹文、粟 特文、梵文,文种繁多;内容涉及政治、经济、军事、哲学、宗教、文学、民族、民俗、语言、历史、科技等广泛领域

*人民共和国成立后,敦煌莫高窟劫后余生的文物才得到了真正有效的保护和科学合理的利用。作为**首批公布的全国重点文物保护单位之一,特别是**以来,敦煌文物保护事业步入了蓬勃发展的新时期。

藏经洞文物的发现意义重大,与殷墟甲骨、明清内阁档案大库、敦煌汉简一起被称为20世纪中国古文献的四大发现。

藏经洞文献连同敦煌石窟艺术的实物遗存,为我国和丝绸之路沿线的中古史研究提供了**的一手资料,为学者们提供了全新的视角,被称为打开世界中世纪历史大门的钥匙。由此,产生了一门世界性的学科--"敦煌学"。

腐败的清**未能对其进行应有的保护,致使藏经洞中的大批敦煌遗书和文物先后被外国"探险队"捆载而去,经英、法、日、美、俄等国探险家的盗窃掠夺,藏经洞绝大部分文物不幸流散到世界各地,仅剩下少部分留存于国内,造成中国文化史上的**浩劫。

敦煌位于甘肃、青海、新疆三省(区)的交汇点。全市经济主要以农业为主,旅游服务业次之,没有相对较强大的工业。这在全国县市中是微不足道的。可是因为敦煌曾经的辉煌和博大精深的文化内涵而于世。莫高窟1961年被**首批列为全国重点文物保护单位,1987年被联合国教科文组织列入世界文化遗产保护项目,并于1991年授于"世界文化遗产"证书。

-/gjiieb/-

http://qudunhuang.b2b168.com